林草知識 | 什么是林地?如何界定?

導言

林地是土地資源的重要組成部分,是國家重要的自然資源和戰略資源,是森林賴以生存和發展的根基,是野生動植物棲息繁衍和生物多樣性保護的物質基礎。長期以來,在我國,林地一直作為森林資源的重要組成部分或森林資源的后備空間,一同納入森林資源管理。但是,由于國土部門和林業部門的林地劃分標準存在差異,以及社會公眾對林地概念和范疇的理解不同,給林地保護管理帶來諸多問題。主要體現在以下兩個方面:

第一,在國土數據發布后,其中林地數據與林業部門林地數據存在較大的差異。

第二,農民以自主經營為主的情況下,耕地造林或者林地農用等現象頻繁發生。

目前,各地積極開展國土三調數據和森林資源管理“一張圖”融合工作,各地的進展也各不相同。不管是融合期間還是融合后,林地界定、林地保護、土地規劃管理等都會面臨一些新情況和新問題。

第一章

國際上對林地的認定

目前,世界各國和國際組織往往是從定義“森林(Forest)”的角度來理解“林地( Forest Land)”的內涵,而不同國際組織、不同國家對森林的定義不同。歸納起來可分為3 類:

一 、基于行政的定義

二、 基于土地利用的定義

三、 基于土地覆蓋的定義

有的國家采用基于行政的定義,即通過法律、法規、行政命令劃定森林區域,或規定某些行政部門管理的土地為林地,這些土地以經營森林為主,但不一定只有森林植被覆蓋,可以存在草地、農地或內陸水體,如孟加拉、不丹、博茨瓦納、中非共和國等。有的國家采用基于土地覆蓋的定義,有森林覆蓋的區域才界定為森林,如印度等。有的國家采用基于土地覆蓋結合土地利用的定義,森林包括有森林覆蓋的區域和規劃用于發展森林的土地,如中國、美國、加拿大、日本、澳大利亞以及歐盟國家等。

從國際組織的森林定義看,早在1958 年,聯合國糧農組織( FAO) 采用了基于土地覆蓋的界定標準。即凡是生長著任何大小林木為主體的植物群落,不論采伐與否,只要具有木材或其他林產品的生產能力,并能影響氣候和水文狀況,或能庇護家畜和野獸的土地,都稱為森林。在2001年及以后的全球森林資源評估中,FAO采用以土地覆蓋為主、土地利用為輔的定義方式,聯合國生物多樣性保護公約(UNCDB)、聯合國環境規劃暑(UNEP) 等國際公約或組織均采用這一定義( FAO,2010),即林地包括森林和其他林地。其中,森林指面積不小于0. 5hm2,樹高超過5m,郁閉度不小于10% 或者今后能達到以上標準的土地,生長有林木的農地或城市用地除外。其他林地,指除“森林”以外的其它林地,面積不小于0. 5hm2,樹高接近或超過5m,郁閉度為5%~10%;或者灌木叢、矮樹和樹木綜合覆蓋度超過10%的土地;生長有林木的農地或城市用地除外。FAO 的林地標準,主要取決于兩方面確定:一是有樹木覆蓋,二是沒有其它主導用途。

婆羅洲的野生動物

來源

wildlife diary

第二章

我國對林地的認定

本文所采用林地的定義都來自于法律、標準和技術規程。從管理部門來分,分別是國土部門和林業部門。

林地,用于林業生態建設和生產經營的土地和熱帶或亞熱帶潮間帶的紅樹林地,包括郁閉度0.2以上的喬木林以及竹林、灌木林地、疏林林地、采伐和火燒跡地、未成林造林地、苗圃地、森林經營單位輔助生產用地和縣級以上人民政府規劃的宜林地。

——《林地分類》(LY/T 1812-2009)

林地,用于林業生態建設和生產經營的土地。

——《林地分類》(LY/T1812-2021)

林地,包括郁閉度0.2以上的喬木林地以及竹林地、灌木林地、疏林地、采伐跡地、火燒跡地、未成林造林地、苗圃地和縣級以上人民政府規劃的宜林地。

——《中華人民共和國森林法實施條例》(2018年)

林地,是指縣級以上人民政府規劃確定的用于發展林業的土地。包括郁閉度0.2以上的喬木林地以及竹林地、灌木林地、疏林地、采伐跡地、火燒跡地、未成林造林地、苗圃地等。

——《森林法》(2019年修訂)

林地,生長喬木、竹類、灌木的土地,及沿海生長紅樹林的土地。

——《林資源連續清查技術規程》(GB/T 38590-2020)

林地,指縣級以上人民政府規劃確定的用于發展林業的土地。包括郁閉度0.2以上的喬木林地以及竹林地、灌木林地、疏林地、采伐跡地、火燒跡地、未成林造林地、苗圃地等。不包括生長林木的濕地,城鎮、村莊范圍內的綠化林木用地,鐵路、公路征地范圍內的林木,以及河流、溝渠的護堤林用地。

——《林地保護利用規劃林地落界技術規程》(2022修訂版)

林地,指生長喬木、竹類、灌木的土地。包括跡地,不包括沿海生長紅樹林的土地、森林沼澤、灌叢沼澤,城鎮、村莊范圍內的綠化林木用地,鐵路、公路征地范圍內的林木,以及河流、溝渠的護堤林。

——《自然資源部辦公廳關于印發自然資源統計調查制度的通知》(自然資辦函〔2019〕1235號)

林地,指生長喬木、竹類、灌木的土地,及沿海生長紅樹林的土地。包括跡地,不包括城鎮、村莊范圍的綠化林木用地,鐵路、公路征地范圍內的林木,以及河流、溝渠的護堤林。

——《土地利用現狀分類》(GB/T 21010-2017)

林地,指生長喬木、竹類、灌木的土地,及沿海生長紅樹林的土地。包括跡地,不包括城鎮、村莊范圍的綠化林木用地,鐵路、公路征地范圍內的林木,以及河流、溝渠的護堤林。

——《第三次全國國土調查技術規程》(TD/T1055-2019)

從我國對林地的定義看,我國林地概念基于“現狀論”、“目的論”、”規劃論“和”綜合論。

一、現狀論

“現狀論”界定林地的理論基礎源主要是林地的特征----“森林”覆蓋,認為林地的“森林”覆蓋沒有繼承性,只有現實性。即現狀有“森林”的土地就是林地。

《林資源連續清查技術規程》(GB/T 38590-2020)、《自然資源部辦公廳關于印發自然資源統計調查制度的通知》(自然資辦函〔2019〕1235號)、《土地利用現狀分類》(GB/T 21010-2017)和《第三次全國國土調查技術規程》(TD/T1055-2019)等,就是基于這種“現狀論”,按照現狀有“森林”的就是林地這一觀點來界定林地并調查、落界。

二、目的論

“目的論”界定林地的理論主要基于土地的用途。用于林業生態建設和生產經營的土地為林地。

《林地分類》(LY/T1812-2021)基于目的論。

三、規劃論

“規劃論”界定林地的理論基礎主要是林地的用途----“規劃用途”。認為經過有效的規劃所確定的用于“發展林業”的土地就是林地。對一個國家或一定地區范圍而言,按照生態、經濟與社會發展的現實、前景和需要,在空間上、時間上對“發展林業”這種土地的特定利用目的做出的總體安排和布局,從而確定土地的林業用地方向。從“規劃論”看,“林地”與“林業用地”是等同的。

《中華人民共和國森林法》(2019修訂)和《林地保護利用規劃林地落界技術規程》(2022修訂版)定義的關鍵詞是“規劃確定的”,實質上就是林地界定的“規劃論”。

四、綜合論

“綜合論”界定林地的理論基礎主要3是林地的法定屬性。即在一定的時間階段內,林地的法定屬性是有繼承性的。是不是林地?不能僅看即時狀態是否有“森林”植被覆蓋,而應看一定的時間階段內土地的法定用途與屬性,例如:是否有林地林權證、土地承包證等不動產證書;還應看一定時間階段內土地的規劃屬性是否是林業用地?

總之,“有樹不一定是林地,沒樹也不一定不是林地;山地不一定是林地,平地也不一定不是林地。”對于公眾而言,大部分情況下可以通過外貌去判斷是否是林地。對于具體專項項目而言,林地的范圍紅線必須由林業部門提供。

第三章

林地界定標準差異引起的數據統計及空間分布差異

本文所采用林地的定義都來自于法律、標準和技術規程。從管理部門來分,分別是自然資源部和林業部門。自然資源部的標準更傾向于“現狀論”,林業部門的標準更傾向于“規劃論”和“目的論”。這也是國土三調數據和林業的林地數據差異的主要原因。以廣西某縣為例分析結果。

一、林地小班數量大幅增加

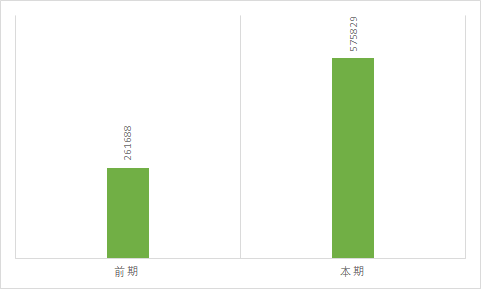

2021年森林資源管理“一張圖”年度更新工作同步開展與國土三調成果對接,通過高清遙感影像結合實地核查,對某縣全部小班進行認真核實、查清原因,本著實事求是的原則進行糾錯和處理,將已經不符合原地類性質的小班都做了相應的變更(核實修改小班地類、權屬、森林起源等關鍵性因子,完善優勢樹種、平均胸徑、森林類別等其它因子,并填寫變化原因),最后得出某縣本期林地小班總數575829個,較前期(261688個)增加314141個,增幅120.04%。

二、林地面積增加(有些地方是減少)

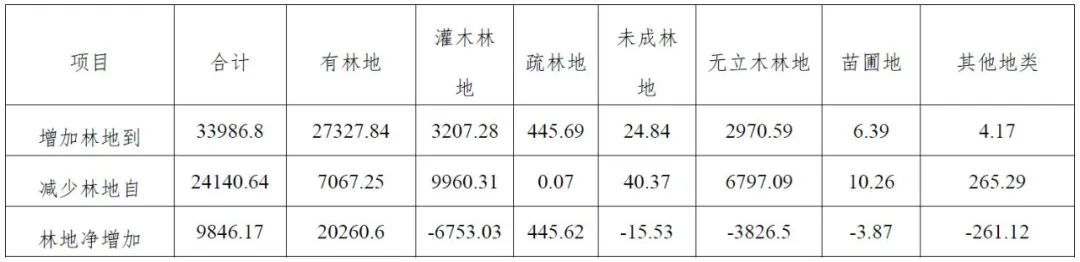

林地總面積216785.93公頃,凈增加9846.17公頃。其中:非林地轉為林地新增林地面積33986.8公頃,林地轉為非林地減少林地面積24140.64公頃。

有林地面積凈增加20260.6公頃,灌木林地面積凈減少6753.03頃,未成林造林地面積凈減少15.53公頃,疏林地面積凈增加445.62公頃,無立木林地面積凈減少3826.5公頃,苗圃地減少3.87公頃,其他林地面積凈減少261.12公頃。

第四章

林地界定標準修訂及相關管理完善建議

一、重視數據融合工作,以“三調”數據為底板

國土“三調”成果已經正式公布,數據對接融合工作正在抓緊展開。需要特別指出的是,與國土“三調”數據對接融合,不是簡單的數字算術,而是一場深刻的數據革命,對我們各項工作將帶來革命性影響。我們要以“三調”數據為底板,實行多維度、全方位對接融合。首先是數字對接。要把專項數據放在國土空間數據“一張圖”中,把國土空間數據放在專項數據“一張圖”中看屬性、找關系。其次是空間對接。要以系統思維,逐一確認國土資源調查數據指向空間所屬的生態系統,以及森林生態系統、草原生態系統、濕地生態系統、荒漠化生態系統、農田生態系統、城鎮生態系統的空間關系。“三調”數據中缺少“宜林地”,而各級政府確認過的“宜林地”在哪里?再次是政策對接。自然保護地管理、天然林保護修復、公益林生態補償、科學造林綠化、退耕還林還草、林地草地濕地用途管制、荒漠化土地治理、封山禁牧、商業林地經營等政策落地都具有空間指向。要把政策措施落實到空間,落實到權屬所有者。最后是觀念對接。正像林地不等于森林一樣,草地也不等于草原。要通過對接融合,確定森林面積、草原面積,科學計算出森林覆蓋率、林草覆蓋率。林地、草地、濕地、荒漠化土地、自然保護地是國土空間中的生態空間。我們的所有工作,最終都要落實在生態空間上,所有工作成效最終都表現在生態空間上。我們要在生態空間上精準施治,就要熟悉每一寸生態空間。要把國土資源觀念與生態系統觀念融合起來、統一起來,系統治理生態空間,保護修復生態系統,促進生態系統健康高效。

二、統一具體認定口徑,建立統一分類標準

為使林業部門和自然資源部關于林地的統計面積能在一定程度上保持一致,以共同回應社會關切,首先應統一關于林地認定的具體口徑,比如紅樹林屬不屬于林地?《自然資源部辦公廳關于印發自然資源統計調查制度的通知》(自然資辦函〔2019〕1235號)認為紅樹林不是林地,而《土地利用現狀分類》(GB/T 21010-2017)和《第三次全國國土調查技術規程》(TD/T1055-2019)認為紅樹林是林地。

確立土地分類的原則,明確劃清現狀與規劃的關系。基于土地覆蓋和土地利用現狀確定土地現狀,界定林地、耕地、草地等地類標準。基于土地利用規劃、林地保護利用規劃劃定行業土地管理范圍,即林業用地范圍為現狀林地和規劃的宜林地,農業用地范圍為現狀耕地和規劃耕地,建設用地范圍為建造建筑物、構筑物的土地和規劃允許建設用地范圍等。在農業用地、建設用地范圍內的森林可以計入森林覆蓋率,但該區域土地不是林業用地,不歸林業部門管理。這樣可確切掌握一定區域內各行業管理范圍的土地覆蓋和利用現狀,有利于評估行業管理范圍的土地保護利用狀況。

END

轉自|生態學人

編輯|高利平

審核|鄭亞莉

| 版權聲明: 1.依據《服務條款》,本網頁發布的原創作品,版權歸發布者(即注冊用戶)所有;本網頁發布的轉載作品,由發布者按照互聯網精神進行分享,遵守相關法律法規,無商業獲利行為,無版權糾紛。 2.本網頁是第三方信息存儲空間,阿酷公司是網絡服務提供者,服務對象為注冊用戶。該項服務免費,阿酷公司不向注冊用戶收取任何費用。 名稱:阿酷(北京)科技發展有限公司 聯系人:李女士,QQ468780427 網絡地址:www.arkoo.com 3.本網頁參與各方的所有行為,完全遵守《信息網絡傳播權保護條例》。如有侵權行為,請權利人通知阿酷公司,阿酷公司將根據本條例第二十二條規定刪除侵權作品。 |